|

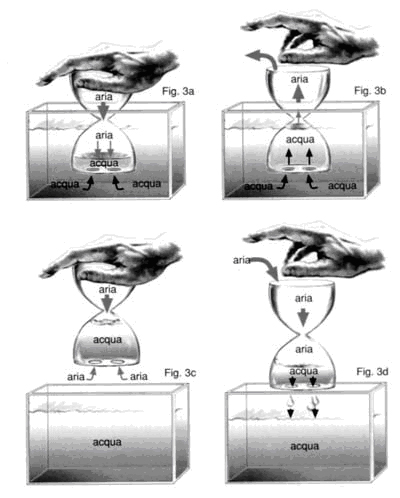

Nell’indagini di fisiologia contenute nel Poema

Fisico Empedocle si sofferma sui meccanismi della respirazione che

avviene tramite i pori della pelle e che è prodotta dalla pressione

alternata dell’aria e del sangue dentro i vasi capillari che

percorrono l’intero organismo. Quando il livello del sangue scende,

nei vasi capillari può entrare dai pori l’aria e si ha

l’inspirazione; quando il livello del sangue torna a salire, l’aria

viene espulsa dai pori e si ha l’espirazione. Questo processo viene

illustrato con l’esperimento della clessidra immersa in un

recipiente d’acqua. Come l’acqua del recipiente entra ed esce nella

clessidra a seconda della maggiore o minore pressione dell’aria,

così nelle vene il sangue avanza o retrocede in rapporto alla

pressione dell’aria. Più esattamente, data una clessidra vuota con

le parti superiore ed inferiore forate, qualora venga immersa in

acqua ed i fori superiori siano otturati da una mano, l’aria

imprigionata nella clessidra impedirà all’acqua di entrare; se si

toglie la mano entrerà dai fori sottostanti tanta acqua quanta è

l’aria che esce; se si toglie la clessidra dalla vaschetta tenendo i

fori superiori otturati, la pressione dell’aria sui fori inferiori

impedirà all’acqua di uscire; lasciando liberi i fori superiori,

entrerà l’aria che spingerà fuori dai fori inferiori una quantità

corrispondente d’acqua.

La prova della clessidra non costituisce una

sperimentazione vera e propria, ma è una verifica costruita per

analogia: essa permette di capire quanto non è osservabile dentro il

corpo umano, prestando attenzione a quanto accade di simile

all’esterno nel mondo fisico. In virtù infatti, del principio

conoscitivo di Empedocle secondo cui “il simile è conosciuto dal

simile”, si può spiegare ciò che accade nei vasi capillari tra aria

e sangue osservando il rapporto tra aria ed acqua all’esterno del

corpo. |